不動産投資には必ずリスクが伴います。

「空室になったらどうしよう」「地震が来たら資産が吹き飛ぶのでは?」──こんな不安は誰もが一度は抱くでしょう。

しかし、すべてのリスクを同じように怖がる必要はありません。

大切なのは 「コントロールできるリスク」と「コントロールできないリスク」を切り分けること です。

この記事では、不動産投資のリスクを初心者にもわかりやすく整理し、投資判断や運営にどう活かせるかを解説します。

コントロールできるリスクと対処法

災害リスク

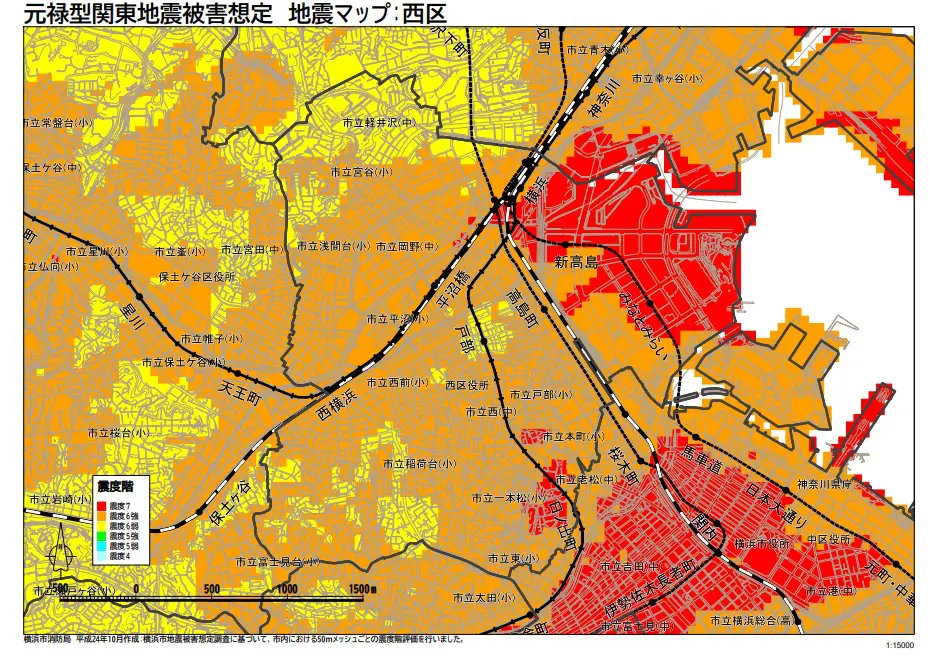

洪水や液状化などの自然災害リスクは、ハザードマップで立地を確認し、保険を整えることである程度コントロールできます。

行政によって異なりますが、ハザードマップには水害・地震・土砂災害などがあります。

濃い色の立地は極力下げるようにしましょう。

修繕リスク

建物は必ず劣化します。

しかし、劣化スピードや設備交換のタイミングはだいたいの予測をすることが可能です。

事前に修繕計画を立てて積立をしておくことで、突発的な出費を抑えられます。

修繕費についてはこちらの記事でも解説をしています。

滞納リスク

入居者の家賃滞納はオーナーにとって大きな不安です。

しかし、保証会社を活用することで、滞納家賃や夜逃げされた場合の原状回復工事の補填ができ、キャッシュフローを安定化できます。

ちなみに、保証会社についてはこちらの記事でも解説をしています。

エリアの衰退

人口減少や世帯数の減少は長期的に影響します。

ただし、人口動態や再開発の調査を行えば、将来性はかなり正確に予測可能です。

マクロ経済的な不利を個人の努力で挽回することは難しいですが、避けることができるリスクです。

コントロールできないリスクと備え方

税制改正

国の方針で突然変わる可能性があります。

投資の主目的を節税にするといつ変更するかわからない制度に依存することになります。

節税はあくまでオマケと考え、本筋はキャッシュフローと資産価値に置きましょう。

事故物件化

自殺や事件などが起きれば、風評被害で賃料や価格が下がることがあります。これは現実的にはコントロールできません。

金利上昇リスク

将来の金利動向を予測することは不可能です。できるのは、固定金利の利用や借入比率を抑えるといった保守的な対応に限られます。

リスクの切り分けを投資に活かす方法

- 対処できるリスクは交渉に活かす

物件取得前はマイナスポイントとして売主に提示し、値下げ交渉の材料にします。購入後に自分で手を打って解消すれば、結果的に「問題のない物件を安く買った」のと同じことになります。 - 対処できないリスクは被害を最小限に抑える

税制改正・事故物件化・金利上昇といったリスクは完全には避けられません。分散投資、借入コントロールなどで損害を小さく抑えることが重要です。 - 売却時にはリスク対処を伝える

自分が売主になる場合は、「修繕計画がある」「保険で対応ができる」「エリア調査をしている」と買主候補に伝えれば、買い手に安心感を与え、価格を下げられにくくなります。コントロールできるはずのリスクによって売値を交渉されないようにしましょう。

まとめ

不動産投資のリスクは、ただ怖がるものではなく「仕分けて活かす」ものです。

- コントロールできるリスクは、交渉と運営改善でプラスに転じる

- コントロールできないリスクは、備えと分散で最小化する

この視点を持てば、不動産投資の判断は格段にシンプルになります。

📩 ご相談・ご質問は[お問い合わせフォーム]からお気軽にどうぞ。

では、またひみつ基地で!

コメント